„Vom Industriestandort zur Havelperle“

„Klein-Venedig“ oder „Havelperle“ – so nennen viele Brandenburger und Touristen die Stadt. Mit ihren Brücken, Innenstadtinseln und pittoresken Straßenzügen lädt Brandenburg an der Havel heute zum Flanieren oder Entspannen an Uferpromenaden ein. Das war nicht immer so.

„Klein-Venedig“ oder „Havelperle“ – so nennen viele Brandenburger und Touristen die Stadt. Mit ihren Brücken, Innenstadtinseln und pittoresken Straßenzügen lädt Brandenburg an der Havel heute zum Flanieren oder Entspannen an Uferpromenaden ein. Das war nicht immer so.

Lange Zeit war die Stadt eine Industriestadt. Nicht weniger stolz, aber dafür weit „dreckiger“. Wer seine weiße Wäsche morgens bei Nord- oder Westwind nach draußen hing, fand diese am Abend oft angeschwärzt vor. Heute wird in der Stadt noch immer Stahl produziert. Aber ohne die rauchenden Schornsteine, die sogar das Stadtwappen prägten. Das Bild von Brandenburg an der Havel ist inzwischen ein völlig anderes. Die Stadt knüpft an ihre lange Geschichte als Kulturstadt an. Das hat sie ihren engagierten Bürgerinnen und Bürgern zu verdanken.

„Stahlstadt“, „Arbeiterstadt“, „Drecksstadt“

Häufig genannte Antworten auf eine Umfrage von 1987 zum Spitznamen der Stadt

"Bis bald, altes Haus": Wie Bürgerinnen und Bürger die Baukultur gerettet haben

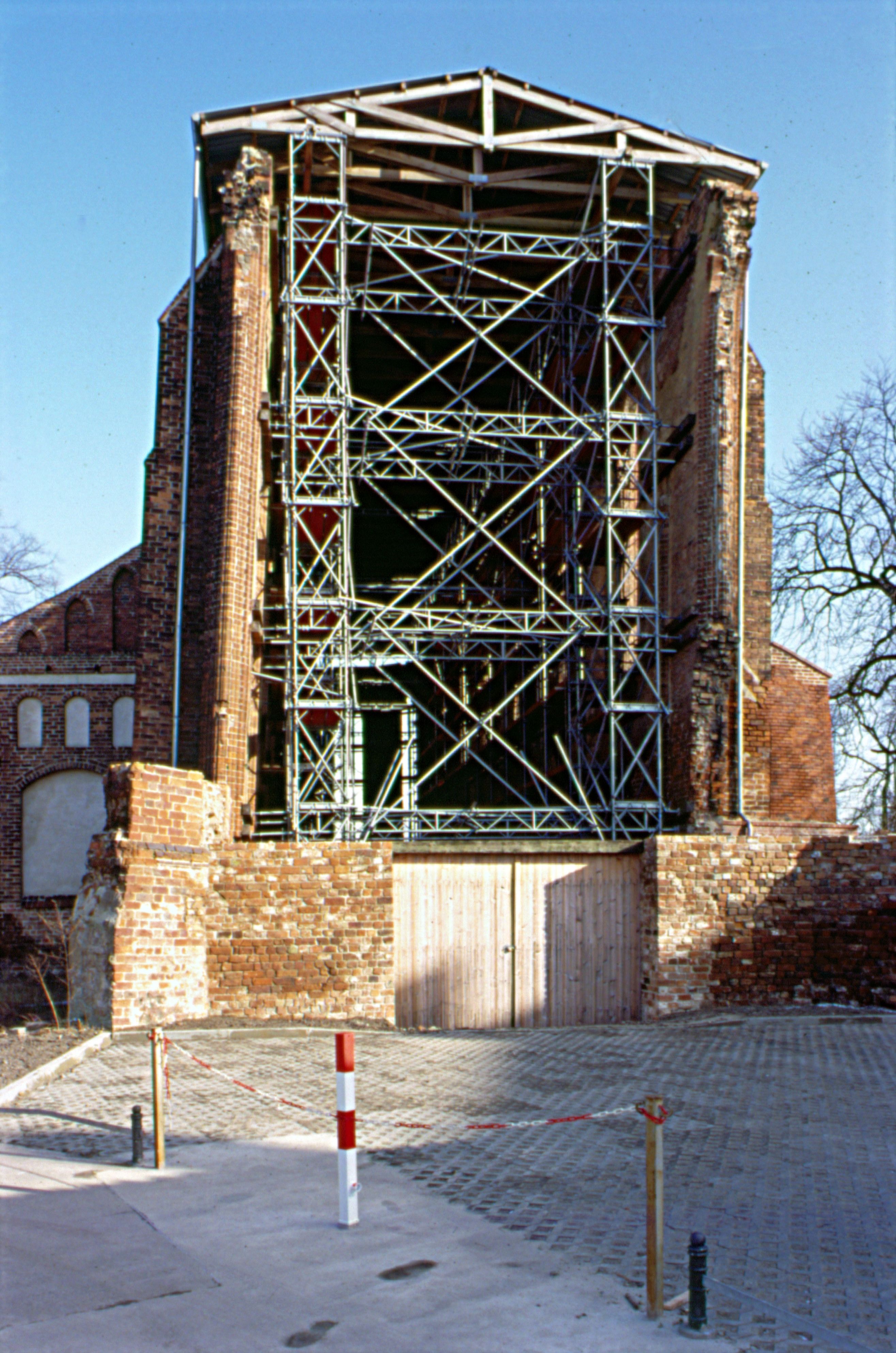

Es ist der 29. November 1989. In der Innenstadt brennen vor abrissgefährdeten Häusern Kerzen. An den Türen steht „Mehr ist uns nicht eingefallen – Rat der Stadt“. Die Menschen wollen dem Verfall nicht länger zusehen. Sie wollen ihre Stadt und die alte Bausubstanz bewahren und schließen sich schon vor 1990 in sogenannten Altstadtinitiativen zusammen. Sie nehmen selbst Werkzeug in die Hand, organisieren Arbeitseinsätze, sichern Gebäude, reparieren das Nötigste und schützen vor Zerfall. Auch dank ihres Engagements hängen bald Plakate an alten Häusern. Als Hinweis darauf, dass die Gebäude gesichert und bald saniert werden. Sie sind wie ein Versprechen: "Bis bald, altes Haus". Das ist der Beginn einer Erfolgsgeschichte…

Die Idee der Stadtentwicklung – zurück zu Geschichte und Tradition

Viele Brandenburgerinnen und Brandenburger konnten sich Anfang der 90er nicht vorstellen, dass die Stadtsanierung gelingen kann –, immerhin war jedes vierte Innenstadthaus unbewohnbare Ruine. Aber sie hatten diese Idee: ihre Tradition und Kultur bei der Stadtentwicklung wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Also packten sie an. Haus für Haus, Straße für Straße wurden saniert.

Sie packten die großen Leuchtturmprojekten an. Zum Beispiel die Sanierung des Pauliklosters, das heute Archäologisches Landesmuseum ist. Oder die ehemalige Kaserne in der Magdeburger Straße, in der heute junge Menschen in der Technischen Hochschule Brandenburg studieren. Nicht zu vergessen die Sanierung der Johanniskirche, die Ansiedlung der Verwaltung im historischen Rathaus sowie in der einstigen Spielwarenfabrik, die Eröffnung eines neuen Einkaufszentrums in der Stadt sowie die Neugestaltung der Plätze. Der Bund und das Land Brandenburg unterstützten dabei mit 22 Millionen Euro, zum Teil waren die Projekte so voll finanziert.

Ungenutzte Industriegebäude wie die Mühlen und Speicher auf der Dominsel sind heute attraktive Wohnstandorte. Und ganz besonders kümmerten sich die Brandenburger um ihre besondere Beziehung zum Wasser. Die Öffnung und Aufwertung wichtiger innerstädtischer Uferkanten, wie zum Beispiel am Uferpark Näthewinde, am Salzhof- und Heineufer, am Packhof und am Wiesenweg waren Herzensprojekte.

Und heute? Sieht man überall in Brandenburg an der Havel, was gute Ideen, hochgekrempelte Ärmel und sinnvolle Förderung erreichen können.

Brandenburg an der Havel hat bis heute über 208 Millionen Euro aus der Städtebauförderung erhalten. Das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung ist stolz darauf, gemeinsam mit dem Bund Ideen- und Herzensprojekte der Städte in Brandenburg zu unterstützen. Und das seit 35 Jahren.

Lange Zeit war die Stadt eine Industriestadt. Nicht weniger stolz, aber dafür weit „dreckiger“. Wer seine weiße Wäsche morgens bei Nord- oder Westwind nach draußen hing, fand diese am Abend oft angeschwärzt vor. Heute wird in der Stadt noch immer Stahl produziert. Aber ohne die rauchenden Schornsteine, die sogar das Stadtwappen prägten. Das Bild von Brandenburg an der Havel ist inzwischen ein völlig anderes. Die Stadt knüpft an ihre lange Geschichte als Kulturstadt an. Das hat sie ihren engagierten Bürgerinnen und Bürgern zu verdanken.

„Stahlstadt“, „Arbeiterstadt“, „Drecksstadt“

Häufig genannte Antworten auf eine Umfrage von 1987 zum Spitznamen der Stadt

"Bis bald, altes Haus": Wie Bürgerinnen und Bürger die Baukultur gerettet haben

Es ist der 29. November 1989. In der Innenstadt brennen vor abrissgefährdeten Häusern Kerzen. An den Türen steht „Mehr ist uns nicht eingefallen – Rat der Stadt“. Die Menschen wollen dem Verfall nicht länger zusehen. Sie wollen ihre Stadt und die alte Bausubstanz bewahren und schließen sich schon vor 1990 in sogenannten Altstadtinitiativen zusammen. Sie nehmen selbst Werkzeug in die Hand, organisieren Arbeitseinsätze, sichern Gebäude, reparieren das Nötigste und schützen vor Zerfall. Auch dank ihres Engagements hängen bald Plakate an alten Häusern. Als Hinweis darauf, dass die Gebäude gesichert und bald saniert werden. Sie sind wie ein Versprechen: "Bis bald, altes Haus". Das ist der Beginn einer Erfolgsgeschichte…

Die Idee der Stadtentwicklung – zurück zu Geschichte und Tradition

Viele Brandenburgerinnen und Brandenburger konnten sich Anfang der 90er nicht vorstellen, dass die Stadtsanierung gelingen kann –, immerhin war jedes vierte Innenstadthaus unbewohnbare Ruine. Aber sie hatten diese Idee: ihre Tradition und Kultur bei der Stadtentwicklung wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Also packten sie an. Haus für Haus, Straße für Straße wurden saniert.

Sie packten die großen Leuchtturmprojekten an. Zum Beispiel die Sanierung des Pauliklosters, das heute Archäologisches Landesmuseum ist. Oder die ehemalige Kaserne in der Magdeburger Straße, in der heute junge Menschen in der Technischen Hochschule Brandenburg studieren. Nicht zu vergessen die Sanierung der Johanniskirche, die Ansiedlung der Verwaltung im historischen Rathaus sowie in der einstigen Spielwarenfabrik, die Eröffnung eines neuen Einkaufszentrums in der Stadt sowie die Neugestaltung der Plätze. Der Bund und das Land Brandenburg unterstützten dabei mit 22 Millionen Euro, zum Teil waren die Projekte so voll finanziert.

Ungenutzte Industriegebäude wie die Mühlen und Speicher auf der Dominsel sind heute attraktive Wohnstandorte. Und ganz besonders kümmerten sich die Brandenburger um ihre besondere Beziehung zum Wasser. Die Öffnung und Aufwertung wichtiger innerstädtischer Uferkanten, wie zum Beispiel am Uferpark Näthewinde, am Salzhof- und Heineufer, am Packhof und am Wiesenweg waren Herzensprojekte.

Und heute? Sieht man überall in Brandenburg an der Havel, was gute Ideen, hochgekrempelte Ärmel und sinnvolle Förderung erreichen können.

Brandenburg an der Havel hat bis heute über 208 Millionen Euro aus der Städtebauförderung erhalten. Das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung ist stolz darauf, gemeinsam mit dem Bund Ideen- und Herzensprojekte der Städte in Brandenburg zu unterstützen. Und das seit 35 Jahren.